Von Jörg Stock

Die Meldung von oben klingt vielversprechend: „Auftrag wird gestartet!“ Und dann legt das fliegende Försterauge auch schon los. Es surrt zur ersten Tanne hin, zoomt auf die Baumkrone, macht ein Foto. Nächster Baum, Zoom, Foto. Nächster Baum, immer der Reihe nach. Nur zwei Minuten braucht die Drohne, um zwanzig Weißtannen aus der Vogelschau abzulichten. Was sie da oben suchen soll, wird heute aber nicht zu finden sein.

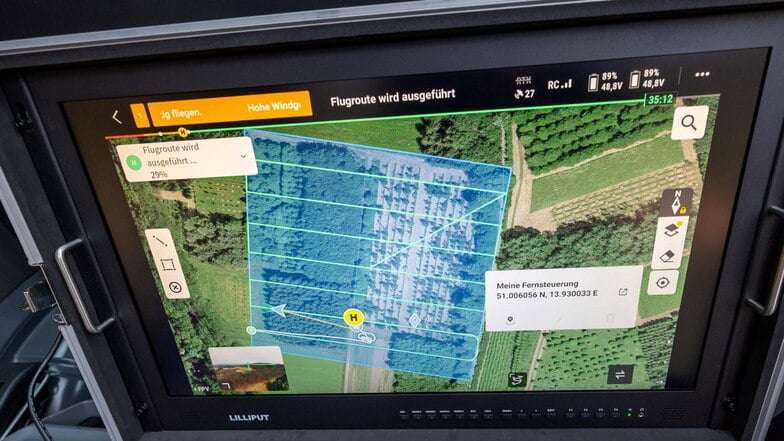

Das liegt an der Jahreszeit. Weißtannenzapfen sind erst Ende August, Anfang September erntereif. Wenig später zerbröseln sie bereits. Deshalb sieht die Drohne, die Michael Körner vom Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft über die Tannenplantage schwirren lässt, allenfalls vertrocknete Reste. Der Flug demonstriert aber, was möglich wäre, nämlich jede einzelne Zapfe zu zählen. „Ziel ist, dass der Prozess automatisiert abläuft“, sagt Körner, „ohne dass wir noch Daten von Hand hin und her schieben müssen.“

Die Sächsische Weißtanne ist eine bedrohte Art. Raubbau, Kahlschlagswirtschaft, Rauchschäden und die Fresslust des Wildes haben den einst weit verbreiteten Baum – Fachleute sprechen von etwa 30 Prozent Anteil am Sachsenwald – an den Rand des Aussterbens gebracht. Nur etwa 2.000 Weißtannen, die älter als 60 Jahre sind, gibt es im Freistaat noch, etwa in den Tälern der Sächsischen Schweiz und im Pöbeltal im Osterzgebirge.

Klimastress verringert die Saatgutbildung

Die Weißtanne soll zurückkommen. Mit ihrer Pfahlwurzel kann sie Dürren und Stürme aushalten, besser als die Fichte, zumal Tannenholz ähnlich gut nutzbar ist. Langfristig könne die Tanne den Rückgang der Fichte ausgleichen, sagt Landesforstpräsident Utz Hempfling. „Die Weißtanne spielt in den Mittelgebirgen eine Hauptrolle beim Waldumbau und der Gestaltung der Wälder der Zukunft.“

Im sächsischen Staatswald ist die Weißtanne laut Sachsenforst während der letzten 20 Jahre rund 16 Millionen mal gepflanzt worden. Dazu kommt eine nicht zählbare Zahl Tannen, die durch Aussäen in die Wälder kam. Bis diese Bäume selbst für Nachwuchs sorgen, wird es noch Jahrzehnte dauern. So müssen die Förster weiter pflanzen. Doch sie haben ein Problem: Saatgutmangel.

Baumsamen müssen von amtlich zugelassenen Beständen stammen. Das gilt nicht nur für die Weißtanne, sondern etwa auch für die Rotbuche oder die Eiche. Die Ernte 2023 hatte Sachsenforst als „durchwachsen bis ernüchternd“ bezeichnet. Der Klimastress schwächt die Altbäume, die weniger Früchte bilden. Auch bei der Weißtanne sei die Ernte schlechter ausgefallen, als im Vorjahr.

Genügend Tannensamen in Sachsen zu finden, ist ohnehin nicht möglich, wegen der Seltenheit des Baums. 110 Kilo Saatgut wurden 2023 gewonnen. Gebraucht werden aber 500 Kilo, allein für den Staatswald. Die Förster müssen regelmäßig zukaufen, dort, wo die Wuchsbedingungen ähnlich sind, etwa in der Slowakei.

Alte Tannen im Kindergarten

Drohnen können helfen, die kostbaren Saatgutbestände besser und effizienter zu nutzen, indem sie das vorhandene Angebot aus der Luft erkunden. Davon ist Michael Körner überzeugt. Am Kompetenzzentrum von Sachsenforst in Pirna-Graupa, Dienstleister und Denkfabrik für die Forstpraxis, befasst sich der Forstingenieur und Mathematiker seit etwa drei Jahren mit dem Einsatz von Flugrobotern im Wald, speziell bei der Beobachtung von Versuchsflächen.

Diese Weißtannenplantage gegenüber der Graupaer Sachsenforst-Zentrale ist ein ganz besonderer Versuch. Hier wachsen seit den 1990ern alte Weißtannen, die aus ganz Sachsen zusammengeholt wurden, um sich zu befruchten und genetisch hochwertiges Saatgut zu bilden. Als Reiser wurden sie auf kleine Tannen aufgepfropft. Daher sind die Altbäume optisch gesehen ein Kindergarten – ideale Bedingungen für Michael Körners Flug-Versuche.

Die Plantage wirft seit etwa fünf Jahren Saatgut ab. Für gewöhnlich wird der Ertrag vom Boden aus abgeschätzt. Bei den geringen Baumhöhen ist das vergleichsweise simpel. Dennoch hätten die Kollegen regelmäßig zu wenige Zapfen angesetzt, sagt Körner. Im dichten Wald, bei Bäumen, die 30 Meter und höher sind, sei es selbst mit Fernglas deutlich schwieriger zu beurteilen, ob sich die Ernte lohnt.

Hier wird die Drohne Klarheit bringen, sagt Michael Körner. „Damit haben wir die Draufsicht.“ Bei der Weißtanne funktioniert das Zählen der Zapfen besonders gut, weil ihre Zapfen aufrecht in der Krone stehen und gut zu sehen sind. Samenkapseln der Rotbuche ließen sich ebenfalls gut erkennen. Allerdings sei man mit der Automatisierung nicht ganz so weit. „Da müssen wir noch ein bisschen in die Entwicklung gehen.“

Computer sind keine besseren Förster

Die Drohne zählt keine Zapfen. Das macht ein Algorithmus im Computer. Davor hat es Michael Körner selbst gemacht. Auf Dutzenden Fotos von Tannenkronen hat er jede Zapfe einzeln auf dem Bildschirm markiert und den Algorithmus damit gefüttert. Die neue Saison wird weitere Trainingsfotos liefern und den Rechner immer besser darin machen, zu finden, was er finden soll.

Der Forstmann stellt sich einen „Workflow“ vor, bei dem händisch gar nichts mehr passieren muss, sobald die Drohne mit ihrem Auftrag abgeflogen ist. Dann werden Zapfenzahlen dem als GPS-Position gespeicherten Baum zugeordnet, und der Revierförster kann sich das Ergebnis als Karte ansehen. „Und dann kann er genau sagen: Dort muss ich den Pflücker hochschicken und anderswo eben nicht.“

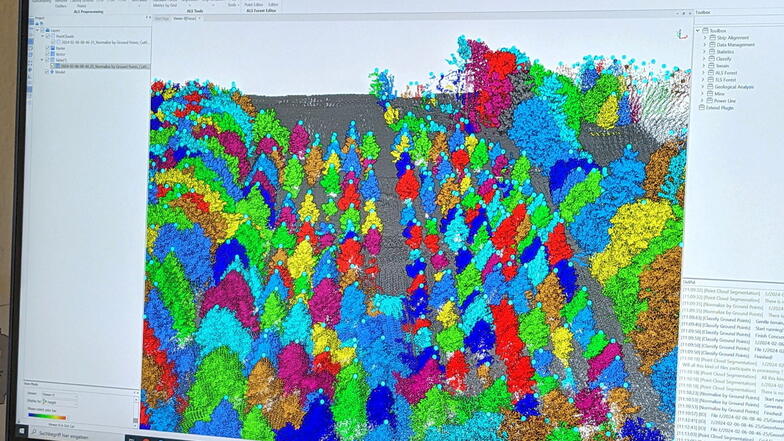

Drohnen, verbunden mit künstlicher Intelligenz, werden auch im Wald immer wichtiger, da ist Michael Körner ziemlich sicher. Nicht nur bei der Suche nach Saatgut. Schon heute beobachten Drohen, wie unterschiedliche Bewirtschaftungsmethoden auf den Wald wirken, wie die Rettung der Moore vorangeht, wie sich die Holzvorräte entwickeln und wo der Borkenkäfer gerade frisst.

Werden die Computer einmal die besseren Forstleute sein? Nein, sagt Michael Körner. Und das will er auch gar nicht. Er will den Waldbewirtschaftern Informationen liefern, die ihnen das Planen erleichtern. Ortskenntnis und Erfahrung bleiben unersetzbar. „Die Entscheidung, was ganz konkret gemacht wird, die wird immer draußen im Bestand getroffen.“