Von Henry Berndt

Flupp, flupp, flupp. Mit ruhiger Hand und spitzer Pinzette schiebt sie einen Metallstift nach dem anderen in die schwarzen Kunststoffgehäuse vor ihr auf der Arbeitsplatte. Später werden das mal Öldruckschalter für Autos. 15.000 Stück müssen sie und ihre Kolleginnen und Kollegen in den kommenden Tagen produzieren. In ihren blauen Arbeitsanzügen sitzen sie um einen Tisch herum und lassen sich nur ungern ablenken.

Eigentlich ist Welma Josibel Cordero Molina ja Rechtsanwältin. Aber das war ein anderes Leben. Das neue Leben hat seinen Mittelpunkt hier in Sachsen. Seit etwa einem Jahr ist die 38-jährige Venezolanerin beim Automobilzulieferer FEP Fahrzeugelektrik in Pirna angestellt. Auch ihr Mann arbeitet hier. Venezuela haben sie bereits 2019 verlassen und in Deutschland Asyl beantragt. In ihre Heimat zurückzukehren, kommt für Welma nicht infrage. „Es ist nicht mehr dasselbe Land, wie ich es aus meiner Kindheit kannte“, sagt sie, spricht von Unsicherheit und großen Problemen der Regierung. „Deutschland ist unser neues Zuhause.“

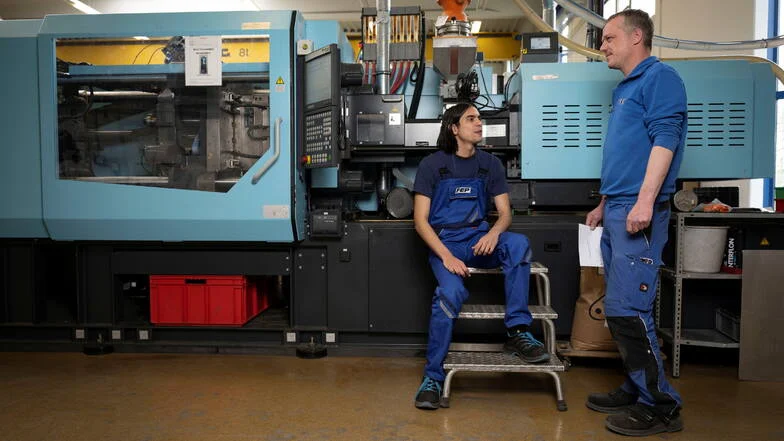

Venezolaner, die Asyl in Deutschland beantragen, werden gemäß Absprachen unter den Bundesländern fast ausschließlich in Sachsen untergebracht. Laut Landesdirektion hielten sich Ende März 4.974 Menschen aus dem südamerikanischen Land im Freistaat auf. Viele von ihnen leben schon seit mehreren Jahren hier, weitgehend unbemerkt von ihren Nachbarn. 25 der Asylbewerber aus Venezuela hat bislang die Firma FEP aufgenommen, nachdem sie lange Zeit händeringend nach Arbeitskräften gesucht hatte, die sich nicht von der „rollenden Woche“ abschrecken lassen. Das bedeutet Arbeit in vier Schichten. Die Maschinen laufen 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche.

Die auf Steckverbindungen spezialisierte FEP hat in Pirna eine lange Tradition. 1949 gegründet, waren hier vor der Wende bis zu 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, die Schalter für Trabis und Wartburgs in der ganzen DDR herstellten. 1990 folgte der schwierige Neustart, neun Jahre später baute die FEP neue Produktionshallen und gibt heute bei einem Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro wieder knapp 500 Menschen Arbeit.

Immer wichtiger wird das Thema Elektromobilität. Als die Leitung im vergangenen Jahr ein neues Projekt in diesem Bereich plante, wurden wieder zwei Dutzend Leute gesucht. „Leiharbeitskräfte sind auf Dauer keine Lösung“, sagt Geschäftsführer Daniel Rabe. „Sie sind im Durchschnitt weniger motiviert und schlechter qualifiziert, vor allem aber doppelt so teuer wie direkt Beschäftigte.“

Bei der zunehmend verzweifelten Suche steht die FEP nicht allein da. Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. In zehn Jahren werden dem sächsischen Arbeitsmarkt rund 150.000 Arbeitskräfte fehlen, prognostizieren Experten. Erst kürzlich schlossen Vertreter aus der Politik, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften deswegen einen Pakt zur Gewinnung internationaler Fachkräfte. Ihr Blick richtet sich zunächst nach Vietnam, Ägypten, Indien, Kirgistan und Brasilien.

Die Einstellung der 25 Asylbewerber aus Venezuela in Pirna ist dagegen nicht etwa das Ergebnis einer langfristig geplanten wirtschaftspolitischen Initiative, sondern ein reines Produkt des Zufalls.

Ehrenamt wird zum Vollzeitjob

Evelyn Duarte Martinez ist seit 37 Jahren Teil des Unternehmens FEP. Zuletzt entschied sich die 59-Jährige, kürzerzutreten, und gab die Geschäftsführung ab, die sie seit 2006 innehatte. Ihr Mann Gerado stammt aus Kuba. Die beiden haben sich einst beim Chemiestudium in Magdeburg kennengelernt. Gerado ist offiziell Rentner, allerdings beschloss er 2022, sich künftig ehrenamtlich als Übersetzer für Spanisch zu engagieren. Er meldete sich bei der AWO und dachte da an ein, zwei Aufträge in der Woche. Inzwischen ist es fast ein Vollzeitjob – für eine Aufwandsentschädigung.

Unter anderem kam der 67-Jährige dabei in Kontakt mit Asylbewerbern aus Venezuela, für die er schnell weit mehr als ein Dolmetscher wurde. Er ist ihr erster Ansprechpartner. Ihr größter Wunsch: Sie wollen arbeiten. Eines Tages fühlte Gerado bei seiner Frau vor. Einer der jungen Männer, der in Venezuela als Ingenieur auf einer Erdölplattform gearbeitet hatte, konnte bereits besonders gut Deutsch. Könnte der nicht der FEP weiterhelfen? Er konnte.

Bald unterschrieb er einen Vertrag, und die Chefs waren begeistert. „Er hat vom ersten Tag an eingeschlagen“, erinnert sich Daniel Rabe. „Er war hoch motiviert, hat die Arbeit gesehen und hatte immer ein Lächeln im Gesicht.“ Da lag die Frage auf der Hand: Gibt es noch mehr von dieser Sorte?

Damit konnte Gerardo dienen. Unter seinen Venezolanern waren neben einfachen Arbeitern auch Elektronikspezialisten, Polizisten und Rechtsanwälte. Einer nach dem anderen wurde eingestellt, oft Paare und Geschwister. Das Alter spielte dabei keine Rolle. Zwischen und 19 und 62 Jahren alt sind die Venezolaner, die nicht nur ihre deutschen Kollegen entlasten, sondern nebenbei mit ihrem südamerikanischen Temperament auch das Betriebsklima verbessert hätten, schwärmt Rabe.

Ob Früh-, Tag-, Spät- oder Nachtschicht, die Venezolaner stehen ohne Murren auf der Matte. Anfangs schliefen einige sogar – ohne Wissen der Chefs – auf Bänken in der Umkleide, um ja pünktlich zum Dienst antreten zu können. In den Hallen ist nun immer häufiger ein „Hola“ zu hören. Großen Wert legte die Betriebsführung darauf, beim Prozess der Eingliederung auch ihre Stammbelegschaft mitzunehmen. „Es war wichtig, dass wir ihnen von Anfang an das Gefühl geben, dass die neuen Mitarbeiter für uns alle ein Gewinn sind“, sagt Evelyn Duarte Martinez. Ihr Unternehmen und das Projekt mit den Venezolanern kommt für die sächsische Landespolitik als Erfolgsmeldung wie gerufen. Für den Sommer hat sich bereits Ministerpräsident Michael Kretschmer angekündigt.

Geschäftsführer Daniel Rabe fragt sich nun jedoch: Warum musste erst ein Zufall her, um arbeitswillige und arbeitsfähige Zuwanderer in sein Unternehmen zu lotsen? Wo sind all die anderen Gerados in Sachsen, die es bräuchte, um das Potenzial von Asylbewerbern auf dem Arbeitsmarkt zu nutzen? Laut Gesetz dürfen sie bereits nach drei Monaten in Deutschland eine Arbeitsgenehmigung beantragen. Zwar gebe es etliche Integrationshelfer und Arbeitsmarktmentoren in verschiedenen Einrichtungen, in Erscheinung getreten seien die bislang aber kaum. „Vermutlich sitzen die an ihren Schreibtischen und warten darauf, dass sich die Unternehmen melden“, sagt Evelyn Duarte Martinez. „Dafür müssten diese aber überhaupt erst einmal wissen, dass es sie gibt.“

Erschwerend hinzu kommen bürokratische Hürden, die die Geschäftsführung teilweise fassungslos machen. Als eines der Ehepaare aus Venezuela nicht mehr jeden Tag von Dürrröhrsdorf-Dittersbach eine halbe Stunde nach Pirna und zurück pendeln wollte und sich eine eigene Wohnung in der Stadt suchte, erhielt es Post von der Ausländerbehörde. Die pochte auf die Wohnsitzauflage. Ein Umzug dürfe erst beantragt werden, wenn ein unbefristeter Arbeitsvertrag vorgelegt werde und die Probezeit abgeschlossen sei. Aus diesem Grund musste das Paar zusätzlich zur Miete in Pirna monatelang weiterhin 600 Euro Miete für die Unterkunft in Dürrröhrsdorf-Dittersbach zahlen.

„Dann müssen sie sich kümmern“

Anderen Asylbewerbern ging oder geht es ähnlich. „Wer soll so etwas vorher wissen?“, fragt Evelyn Duarte Martinez. Die Asylgesetze seien weder den Firmen noch den Geflüchteten selbst präsent. „Die werden hier quasi mit dem Fallschirm abgesetzt, erhalten ein Dach über dem Kopf und im besten Fall einen Sprachkurs. Dann müssen sie sich kümmern.“

Leiny Diana Diaz Garcia hat bis jetzt noch mit keinem Deutschen in ihrem Viertel gesprochen, wie sie sagt. Dabei wohnt die 20-Jährige schon seit über einem Jahr in einem der notdürftig sanierten Neubaublöcke in Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Die Gemeinde hat um die 4.000 Einwohner, doch hier, weit abseits des Ortskerns, herrscht tote Hose. „Die sind mir bislang kaum aufgefallen“, sagt eine ältere Dame, die gerade vom Einkaufen kommt. Für sie sei das ein gutes Zeichen.

Neben Wiesen und Blöcken gibt es hier nicht viel in der Nähe, außer einem Blumengeschäft und einem Tischler. Leiny hat kein Auto. Bis zum nächsten Supermarkt muss sie 20 Minuten laufen. Mit dem Bus fährt sie fast täglich nach Pirna, denn auch sie hat einen Arbeitsvertrag bei FEP unterschrieben. Genauso wie ihr Bruder.

Das größte Problem der Venezolaner bleibt die Unsicherheit über ihre Aufenthaltserlaubnis in Sachsen. Venezuela, das sechstgrößte Land Südamerikas, hat sich innerhalb weniger Jahre von einer stabilen Volkswirtschaft mit den größten Erdölreserven der Welt zu einem Krisenstaat entwickelt. Seit Amtsantritt von Präsident Nicolás Maduro im Jahr 2013 ging es steil bergab. Vor allem der Verfall des Erdölpreises stürzte das Land in eine tiefe Rezession. Mit der Inflation schoss die Kriminalitätsrate nach oben, während die Demokratie immer weiter ausgehöhlt wurde.

Millionen Einwohner flohen vor Gewalt, Verfolgung und Mangel an Nahrung. Viele landeten in den Nachbarstaaten Brasilien und Kolumbien. Wer Geld für ein Flugticket hatte, machte sich auf nach Europa. Die Vereinten Nationen sprechen von einer der größten Flüchtlingsbewegungen weltweit in den vergangenen Jahren. Ein Fakt, der hierzulande bislang kaum Schlagzeilen gemacht hat, besonders im Vergleich zu anderen Krisen in der Welt.

Im Schnitt ist derzeit nur einer von vier Asylanträgen von Venezolanern in Deutschland erfolgreich. Erstmals seit 2019 sind in diesem Jahr wieder zwei abgelehnte Asylbewerber abgeschoben worden, wie die Landesdirektion bestätigt. Für den Sächsischen Flüchtlingsrat ein Unding. „Jede Abschiebung nach Venezuela ist ein Skandal“, sagt dessen Sprecher Dave Schmidtke. „Dass gerade aus dem Osten Deutschlands wieder in autoritär geführte Staaten abgeschoben wird, hat einen historisch bitteren Beigeschmack. Als wären die Verbrechen in der DDR vergessen, setzt man Menschen mit diesen Abschiebungen direkter Lebensgefahr aus.“

Neue Arbeitgeber in Sicht

Ein sicherer Arbeitsplatz kann den Menschen aus Venezuela ohne Zweifel helfen, ihre Chancen auf eine Zukunft in Deutschland zu erhöhen. Nachdem der Bedarf an neuen Mitarbeitern bei der FEP vorerst gedeckt ist, schaut sich Gerado Duarte Martinez längst nach neuen Möglichkeiten um, seine Schützlinge in der Nähe in Lohn und Brot zu bringen. Mit Erfolg.

Die Litronik Batterietechnologie GmbH in Pirna ist einer der weltweit wenigen Hersteller von implantierbaren Hochleistungsbatterien für Herzschrittmacher und Defibrillatoren. Die Nachfrage ist kaum zu stillen. Viele Arbeitsschritte können nur in Handarbeit ausgeführt werden. Auch hier haben nun die ersten Asylbewerber aus Venezuela Arbeitsverträge unterschrieben. Mehr als 20 könnten es werden.