Dresden/Leipzig. Wie steht es wirklich um Ostdeutschland? Wo liegen die strukturellen Unterschiede zwischen Ost und West? Und was folgt daraus für die wirtschaftliche Entwicklung und Zukunft der Neuen Länder? Antworten auf diese Fragen liefert erstmals der Ifo Faktenmonitor Ostdeutschland. Er wird am Montag auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum 2025 in Bad Saarow vorgestellt.

Der Ifo Faktenmonitor zeigt: Ostdeutschland hinkt zwar insgesamt wirtschaftlich immer noch dem Westen hinterher. Aber der Osten ist kein einheitlicher Wirtschaftsraum. Es gibt Regionen, die bei bestimmten Standortfaktoren gleichwertig, wenn nicht sogar überlegen, sind. Wir haben uns angeschaut, wie Sachsen abschneidet.

1. Wirtschaftliche Lage

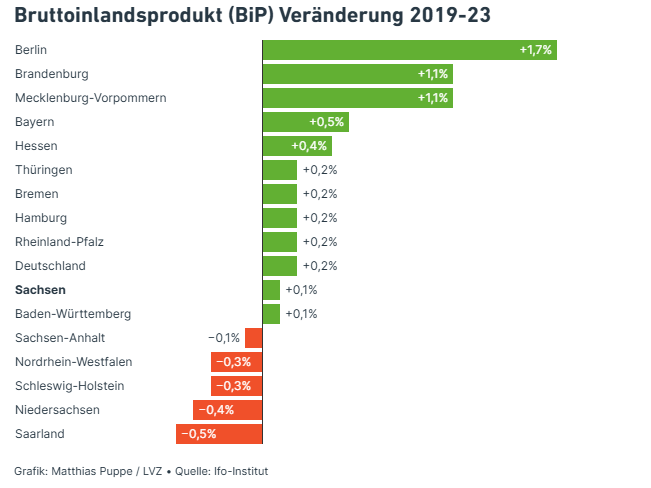

Gradmesser der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde, also die Summe der Waren und Dienstleistungen, die pro Stunde hergestellt werden. Hier erreicht Ostdeutschland nach 35 Jahren Wiedervereinigung 86 Prozent des westdeutschen Niveaus. In den letzten fünf Jahren schafften die ostdeutschen Bundesländer durchschnittlich ein leichtes Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent pro Jahr. Damit war die Entwicklung besser als in den westdeutschen Ländern – und das dank Berlin. Die Hauptstadt profitiert von Zuzug und einem starken Dienstleistungssektor.

Sachsen musste eine Schrumpfung der Wirtschaftskraft hinnehmen wie die meisten westdeutschen Bundesländer auch. Das spiegelt den höheren Anteil der Industrie wider, der besonders unter der schwierigen Wirtschaftslage leidet. Auch wenn die Unternehmen im Osten kleiner sind und die großen Industriekonzerne fehlen, erreicht Sachsen mit 32 Prozent einen Exportanteil, der über dem westdeutschen Durchschnitt liegt. Grund ist der stark exportorientierte Automobilbau, die wichtigste Branche im Freistaat.

2. Arbeitsmarkt und Unternehmertum

Die Erwerbsbeteiligung ist in Ost und West ausgeglichen. Allerdings nimmt das Arbeitskräfteangebot im Osten aufgrund der schnellen Alterung der Bevölkerung ab, außer in Brandenburg. Dort profitiert man vom Zuzug aus Berlin. Die ostdeutschen Stundenlöhne liegen 12 Prozent unter dem westdeutschen Niveau, in ländlichen Räumen beträgt die Lücke 17 Prozent. Aufgrund niedrigerer Verbraucherpreise und damit niedrigerer Lebenshaltungskosten erreichen die realen Löhne in Ostdeutschland aber Werte von über 90 Prozent des Westniveaus.

In Sachsen liegt das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen sogar im Durchschnitt über dem in schwächer verdienenden westlichen Ländern. (Grafik) Anders als viele Menschen im Freistaat glauben, kann Sachsen mit einer vergleichsweise guten Kaufkraft und Lebensqualität punkten.

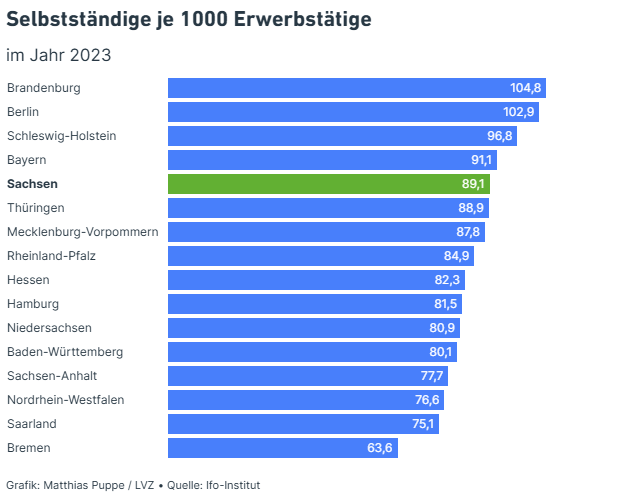

Die Quote der Selbstständigen im Osten ist zwar höher als im Westen, was an der hohen Anzahl kleiner Firmen liegt. Sachsen liegt im Mittelfeld. Allerdings ist die Gründungsneigung – gemessen an den Unternehmensgründungen pro 1000 Einwohner – nicht so stark ausgeprägt wie im Westen.

3. Forschung und Wissenschaft

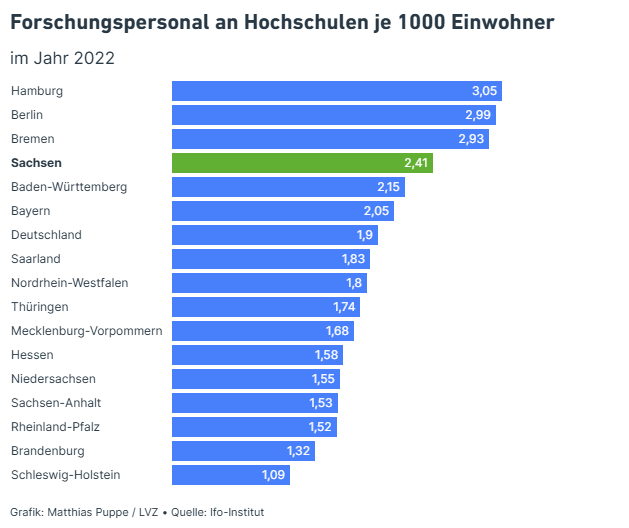

Für die wirtschaftliche Zukunft der Unternehmen ist ihre Innovationskraft entscheidend. Insgesamt investiert Ostdeutschland 2,41 Prozent seiner Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung (FuE) und damit weniger als Westdeutschland. Dort beträgt der FuE-Anteil 3,24 Prozent. Allerdings kommen Sachsen und Berlin mit 3,02 und 3,23 Prozent fast auf westdeutsches Niveau. Im internationalen Vergleich belegt Sachsen mit Rang 12 von 92 EU-Regionen einen „beeindruckenden Platz“, heißt es in der Studie. (Grafik)

Alle ostdeutschen Bundesländer investieren mehr als 5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in Bildung. Sie liegen über dem westdeutschen Durchschnitt von 4 Prozent.

Ostdeutschland kann mit einer hohen Dichte an staatlichen Hochschulen aufwarten. Die Technische Universität Dresden kann die höchste Anzahl an Patentanmeldungen pro Wissenschaftler deutschlandweit aufweisen. Innovationspotenzial ist also da. In den Unternehmen werden die Patentanmeldungen der Region des Firmensitzes zugerechnet. „Das bedeutet, dass die Zahl der Patente wegen der daraus folgenden Unschärfe der Erfassung zu hinterfragen ist“, betonen die Ifo Dresden-Forscher. Das Verhältnis zwischen Ost und West könnte bei den Patenten ausgeglichener sein als die Zahlen es vermuten lassen.

4. Bevölkerung und Demografie

Ostdeutschland hat seit 1991 rund zehn Prozent seiner Bevölkerung verloren. Die Alterung verläuft schneller, der Anteil der über 64-Jährigen ist erheblich höher als im Westen. Das verringert zunehmend das Angebot an Arbeitskräften. Der Anteil an ausländischen Einwohnern beträgt in den ostdeutschen Flächenländern, außer Berlin, 7,2 Prozent. Das ist nicht einmal die Hälfte des Anteils in den westdeutschen Flächenländern. Die Schrumpfung der Bevölkerung wird sich fortsetzen. Der Freistaat ist also auf den Zuzug aus anderen deutschen Regionen und dem Ausland angewiesen. Hier könnten die niedrigeren Lebenshaltungskosten bei vergleichsweise hohem Realeinkommen ein wichtiger Werbefaktor sein.

Verfügbares Einkommen je Einwohner (real) 2022

Abweichung vom bundesdeutschen Mittelwert (ohne Berlin)

Der Ifo Faktenmonitor Ostdeutschland wurde vom ifo Institut, Niederlassung Dresden, im Auftrag der Mitteldeutschen Stiftung Wissenschaft und Bildung erstellt. Seit 2024 bündelt der Leipziger Energiekonzern VNG in der Stiftung seine gemeinnützigen Initiativen zur Förderung von Wissenschaft, Bildung und Gründerszene in der Region. Ziel des Monitors ist es, ein realistisches Bild der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in Ostdeutschland zu zeichnen – als Basis künftiger wirtschaftspolitischer Entscheidungen.

SZ