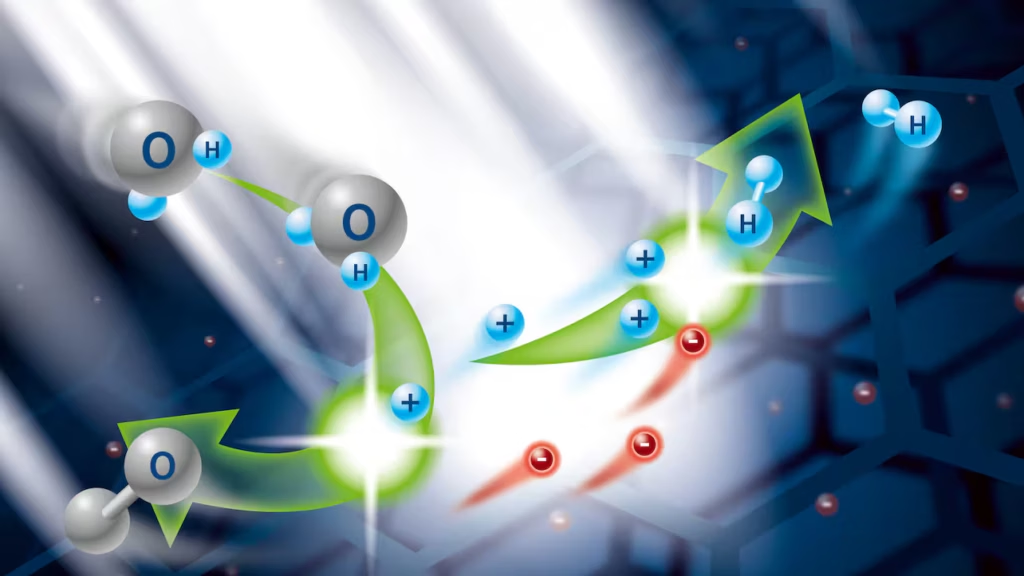

Görlitz/Dresden. Das Ziel ist hell: Sonnenlicht einfach mal besser nutzen. Anders nutzen. Es selbst bei schwacher Einstrahlung noch arbeiten lassen. Oder überhaupt erst zum Arbeiten bringen. Was wäre, wenn aus Wasser Treibstoff werden könnte, wenn sich ohne den enormen Einsatz von Energie das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff teilen ließe? Das ist keine Zauberei, sondern Katalyse. Sie könnte genau das möglich machen. Dafür werden neue Materialien benötigt, als Unterstützer der physikalischen und chemischen Prozesse, sodass zum Beispiel Sonnenlicht ausreichen würde, um Wasser in seine Bestandteile zu spalten.

Das Görlitzer Casus-Institut, das zum Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf gehört, soll dafür jetzt eine Web-Plattform als digitales Center für die europäische Wissenschaft aufbauen. Alles Wissen aus diesem Bereich der Katalyse wird dort zusammengeführt und ist für die internationale Wissenschaft frei verfügbar. Knapp eine Million Euro stellt die EU dafür zur Verfügung.

Die Sonne schafft eine neue Chemie

Statt aus Sonnenlicht nur Strom zu gewinnen, geht es dabei um zahlreiche Grundchemikalien, die direkt mithilfe von Sonnenlicht aus anderen Stoffen gewonnen werden könnten. Immer mit der Maßgabe, dass der bisherige große chemische Aufwand oder die Unmengen von Energie nicht mehr nötig sind. Es geht dabei zum Beispiel auch um den Ersatz von Erdöl und Erdgas für Kunststoffe.

Dafür werden jedoch Photokatalysatoren benötigt. Sie müssen effizienter, stabiler und langlebiger als derzeit verfügbare Kandidaten aus den Labors sein. Aus der Forschung kommen regelmäßig interessante neue Materialien. Kriterien wie Robustheit, Effizienz, Kosten und Skalierbarkeit erfüllen die meisten dieser Kandidaten bisher nicht. Herstellung und Tests sind zudem aufwändig und teuer.

Maschinelles Lernen und KI sind Beschleuniger

Die rechnergestützte Wissenschaft soll diese Tests nicht nur beschleunigen, sondern vor allem durch Simulationen Prognosen zu den Materialeigenschaften solcher Katalyse-Kandidaten finden. Statt unzähliger Runden nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ werden dann nur noch wirklich vielversprechende Kandidaten hergestellt und getestet. Virtuelle Materialentwicklungen gibt es bereits in mehreren Bereichen. Für die bessere Nutzung der Sonnenenergie ist dies neu.

Hochdurchsatz-Simulationen gehören zu den wichtigsten Funktionen des neuen digitalen Centers. Maschinelles Lernen und KI sind dabei die Beschleuniger, entwickelt vom Casus.

Casus-Direktor Thomas D. Kühne sieht darin eine weitere Grundlage für Technologieinnovationen in der Region: „Die Plattform ermöglicht es angewandten Forscherinnen und Forschern, vielversprechende nachhaltige Materialien für die Solartreibstoffproduktion schneller zu identifizieren. Sie wird ein weiteres Beispiel für die umwälzende Kraft der Informationstechnologie sein.“

SZ