Tausende tummeln sich in dem gläsernen Gefäß. Carolin Schott bewegt den Erlenmeyerkolben in ihrer Hand. Drinnen schwappt eine grüne Flüssigkeit hin und her. Die könnte die Zukunft sein. Die Dresdner Wissenschaftlerin gehört zur Forschungsgruppe Algen- und Pflanzenbiotechnologie der TU Dresden. Gemeinsam mit anderen Forschern sucht sie nach Möglichkeiten, wie Mikroalgen in Zukunft effizient gezüchtet werden können. Ob Pharmaindustrie, Kosmetikhersteller oder Produzenten von Lebensmitteln – die Wirkstoffe des grünen Golds sind begehrt. Doch ihr Anbau birgt Tücken. Die Dresdner entwickeln dafür eine Lösung. Die ist lernfähig.

Wer Alge hört, denkt zuerst an schlickrigen Seetang im Ostsee-Urlaub, der sich beim Schwimmen im Meer um die Füße wickelt. Oder an die dunkelgrünen Nori-Blätter, aus denen leckere Sushi-Röllchen werden. Doch es geht um ein Vielfaches kleiner. Mikroalgen sind winzig, die meisten sind lediglich unter dem Mikroskop erkennbar und sechsmal kleiner als ein menschliches Haar dünn ist. Rund 40 000 Arten sind heute bekannt. Doch Experten gehen davon aus, dass es noch Millionen anderer Arten gibt, die nur noch nicht entdeckt wurden. Sie sind keine Pflanzen, sondern eine eigene Lebensform. Mal mit einer, mal mit mehreren Zellen. Sie kommen überall dort vor, wo es feucht ist. Nicht nur in Süß- und Salzwasser, sondern auch auf Felsen oder im Schnee – und mitten auf dem Campus der TU Dresden.

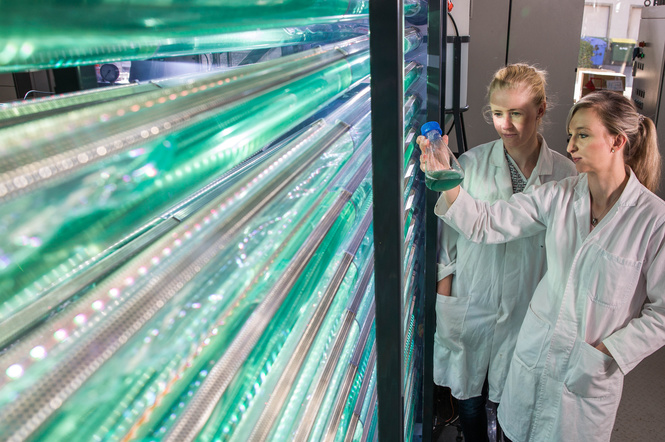

Grün leuchtet es in der großen Versuchshalle der Universität. In riesigen Glasrohren leben die Mikroalgen. Den großen Bioreaktor hat die Dresdner Firma Mint Engineering hier aufgestellt. Die Bedingungen darin sind für die winzigen Multitalente ideal. Gefüttert werden sie mit Kohlenstoffdioxid. Den und das künstliche Licht, das das Sonnenlicht nachahmt, brauchen sie für die Fotosynthese. Die Algen wachsen. „Es gibt auf der Welt zahlreiche Firmen, die auf diese Weise Biomasse aus Algen herstellen“ sagt Carolin Schott. Allerdings haben alle das gleiche Problem. Erst am Ende des Kultivierungsprozesses können sie feststellen, was nun genau an Inhaltsstoffen in ihren Mikroalgen drin ist. Während des Prozesses lässt sich einfach nicht herausfinden, wie sich die Algen entwickeln. Auch wenn die Unternehmen versiert sind im Anbau, vor Fehlern sind sie so nicht gefeit. Die Dresdner Wissenschaftler haben eine Idee, wie das in Zukunft besser klappt.

Im Juni startete das Forschungsprojekt MoProAlge. Das Institut für Naturstofftechnik und das Zentrum für Produktionstechnik und Organisation der TU Dresden arbeiten dabei mit verschiedenen Partnern an einem Verfahren zur Echtzeit-Überwachung bei der Algenproduktion. Sie kombinieren dafür zwei bereits etablierte Methoden. Zum einen die Ionenmobilitäts-Spektrometrie (IMS). Experte für dieses Verfahren im Projekt ist das Private Institut für Analytik Ifu aus Frankenberg. Bei der IMS werden Stoffe ionisiert und dann durch ein elektrisches Feld geleitet. Je nach Molekülgröße erkennen die Messgeräte, um welchen Stoff es sich handelt. Eingesetzt wird das heutzutage beispielsweise, um Gerüche zu messen. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig steuert seine Erfahrungen bei der Elektronenspray-Ionisation bei. Stoffe werden dabei zu Sprühnebeln. „Die Probe wird dadurch sehr fein zerstäubt“, erklärt Forschungsgruppenleiterin Juliane Steingroewer. Die feinen Nebel werden dann mithilfe der IMS analysiert. „Wir können so später zum Beispiel schon während des Wachstums sagen, welche Wirkstoffe in welcher Menge in den Algen enthalten sind.“

Dazu muss das technische System jedoch erst einmal lernen, welche Signale die Algen in welchem Zustand abgeben. Es geht um eine Art Fingerabdruck der Algen. Auch darum werden sich die Wissenschaftler kümmern. „Unsere technische Lösung wird lernfähig sein“, erklärt Carolin Schott. Mit vielen Daten und Messwerten muss das System dafür gefüttert werden. „Das Ziel ist eine permanente Überwachung der Algenproduktion mit regelmäßigen Messungen.“ Theoretisch wären die sogar mehrfach in der Sekunde möglich.

Wenn bis Ende 2021 diese Lösung gefunden ist, könnte das vielen Produzenten weltweit helfen. Algen werden bereits seit über 50 Jahren kommerziell produziert. Knapp 10 000 Tonnen an Algen-Biotrockenmasse entstehen so pro Jahr. Im Weltmaßstab gesehen keine große Menge. Das hat auch mit den schwierigen Bedingungen in der Herstellung zu tun. Bisher fußte die vor allem auf dem großen Erfahrungsschatz der Hersteller. Größter Produzent ist China, aber auch in Japan, Taiwan, den USA oder Israel werden die Algen kultiviert. Nun soll dies auch in Europa stärker etabliert werden. Denn die Inhaltsstoffe der Mikroalgen sind begehrt. Die Kosmetikindustrie nutzt die enthaltenen Vitamine und Beta-Carotinoide für die Hautpflege. Alginate aus Rot- und Braunalgen dienen in der Medizin bei der Wundversorgung als Kompressen.

Oftmals findet die Produktion der Algen heute in offenen Systemen statt, in Teichen, Lagunen oder in künstlichen Behältern. Das Problem dabei: Einflussfaktoren wie Licht und Temperatur können nicht gesteuert werden, außerdem sind Verunreinigungen möglich. Bioreaktoren, wie sie in Dresden stehen, sind deshalb die Zukunft. Algen wären dann attraktive Alternativen zu fossilen Rohstoffen und synthetisch hergestellten Produkten. Zudem brauchen sie keine landwirtschaftlichen Flächen, könnten in den Reaktoren übereinandergestapelt in Gebäuden und sogar an Hausfassaden integriert werden.

In den Bioreaktoren ist aber noch mehr möglich. Die Dresdner Forscher experimentieren auch mit den Zellkulturen von Tausendgüldenkraut, Rote Bete oder Sonnenblume. Julia Grothkopp forscht gerade an einem neuen Holzschutzmittel aus dem Extrakt des Salbeis. Das Mittel soll später lösungsmittelfrei und biobasiert sein, trotzdem aber genauso gut wirken wie herkömmliche Holzschutzmittel. „Wir machen uns dabei Stoffe zunutze, die der Salbei gegen Angriffe von Insekten produziert“, erklärt sie. Dank der neuen Technologie, die nun für die Algenproduktion entwickelt wird, könnten so später auch andere Kulturen profitieren. Damit klar ist, ob die ganze Power der Pflanzen an Wirkstoffen enthalten ist. Alles auf Grün also.

Von Jana Mundus

Foto: © Sven Ellger