Von Nora Miethke

Herr Professor Pinkwart, was hat Sie bewogen, den Ruf an die TU Dresden anzunehmen?

Die TU Dresden ist eine der besten Universitäten in Deutschland. Ich habe es als große Ehre und Motivation empfunden, den Ruf auf die Exzellenzprofessur für Innovations- und Technologiemanagement erhalten zu haben.

Was haben Sie sich vorgenommen, in Sachsen umzusetzen?

Die Themen Technologietransfer, Entrepreneurship und Innovation beschäftigen mich seit Jahrzehnten. Hier forschungsbasiert und praxisorientiert zu schauen, wie man durch neue Methoden, einen geeigneten institutionellen Rahmen und neue Formen der Kooperationen diese Themen weiter vorantreiben kann – das ist für mich eine faszinierende Aufgabe.

Diese Themen sind auch entscheidend für einen erfolgreichen Strukturwandelprozess in den sächsischen Kohlerevieren. Wo sehen Sie Stärken und Schwächen?

Sachsen verfügt im bundesdeutschen Vergleich über den Vorteil erstklassiger Bildung. Das ist der zentrale Hebel. Ob Technologietransfer oder Innovation: der Ausgangspunkt ist Bildung, akademische wie berufliche Bildung über Berufsakademien oder duale Studiengänge. Sie tragen dazu bei, dass über alle Berufsgruppen hinweg, ein qualitativ sehr hohes Bildungsniveau in Sachsen herrscht. Hinzukommt die Bereitschaft und Leidenschaft dafür, sich mit Technik und Naturwissenschaften auseinanderzusetzen. Das treffe ich hier viel stärker an als an anderen Standorten. Profundes Wissen, Neugier und die Bereitschaft anzupacken, sind die Voraussetzung dafür, die Chancen des Neuen zu erkennen und zu nutzen. Im historischen Kontext sehe ich eine Parallele zu Nordrhein-Westfalen.

Welche?

Im Rheinischen Revier wie in der Lausitz gibt es eine Nähe zu forschungsstarken Universitäten. Diese sind im 19. Jahrhundert gegründet worden, um den Umbau von der Landwirtschaft zur industriellen Wertschöpfung zu gestalten. Man hatte früh erkannt, dass es sich lohnt, in Wissenschaft, Forschung und Technologie zu investieren, um daraus das Wissen und die Menschen zu gewinnen, die diesen Wandel organisieren. Jetzt sind wir mitten in der vierten industriellen und zweiten informationellen Revolution und wieder sind Universitäten Treiber dieser Entwicklung. In dem die Universitäten jetzt mit Spitzenforschungseinrichtungen in das Lausitzer und das Mitteldeutsche Revier gehen, schlagen sie eine Brücke in diese Regionen hinein und setzen die Erfolgsstory fort. Dabei sehe ich eine besondere Stärke Sachsens in der Verbindung von Hardware und Software. Das ist weltweit ein Alleinstellungsmerkmal.

Was meinen Sie damit konkret?

Die TU Dresden ist nicht nur stark bei den digitalen Themen wie 5G und 6G, Quantenforschung und Künstliche Intelligenz, sondern auch exzellent bei den Materialwissenschaften, dem Maschinenbau und der Robotik wie auch den Energiesystemen der Zukunft, wo es neben Software auch um Hardware geht. Beides zusammen zu denken und weiterzuentwickeln, eröffnet vielfältige Chancen, neue Prozesse und Produkte zu entwickeln und in der Fläche zu realisieren, damit neue Arbeitsplätze entstehen.

Ein großer Erfolg ist die geplante Ansiedlung von zwei Großforschungszentren. Eignet sich Grundlagenforschung dazu, um einen regionalen Strukturwandel zu flankieren oder wäre anwendungsorientierte Forschung nicht erfolgversprechender?

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Ansiedlung der GFZ eine kluge Entscheidung ist. Mit der Astrophysik und der Chemie der Zukunft konnten zwei herausragende Themenfelder besetzt werden. Es geht etwa darum größte Datenmengen klug und nachhaltig verfügbar zu machen, die Leistungsfähigkeit von Chips durch neue Produktionsverfahren voranzutreiben und seltene Rohstoffe durch neue chemische Verfahren zu ersetzen. Dabei wird sehr früh geschaut, wie man grundlegende Erkenntnisfortschritte nutzen kann, um neue Technologien zu entwickeln und über Spin-offs, Start-ups und andere Kooperationen mit der Industrie und dem Mittelstand in die Umsetzung zu bringen. 2038 ist in schnelllebigen Zeiten wie heute ein langer Zeitraum. Da kann man sich so große Projekte vornehmen, wenn man sie von Anfang an mit sichtbaren Andockpunkten wie den Aufbau von Innovations- und Gründer-Hubs mit neuen Gewerbe- und Industrieflächen verbindet. Sie signalisieren sowohl den Wissenschaftlern wie jenen im Tagebau tätigen Menschen und ihren Familien, dass hier etwas erwächst, was dauerhaft neue Arbeitsplätze schafft.

Was macht Sie da so optimistisch?

Meine Erfahrung. Aus Dortmund oder Aachen etwa weiß ich, dass aus jeder der beiden Universitäten in den letzten Jahrzehnten jeweils über 30.000 Arbeitsplätze entstanden sind. Das sind alles hochwertige, gut bezahlte Arbeitsplätze, nicht nur für Akademiker, auch für Fachkräfte.

Das Rheinische Revier hat gegenüber der Lausitz einen Vorteil: um das Revier herum gibt es mit Aachen, Köln und Bonn starke Hochschulstandorte.

So weit ist Dresden von der Lausitz auch nicht entfernt. Diese Distanzen gibt es auch vom Rheinischen Revier zu den Unis in Aachen, Köln und Bonn. Da fehlt es auch noch an Straßen und Schienen, um die Region enger mit den Oberzentren zu vernetzen. Durch die Gasknappheit und den politisch gewollten Verzicht auf die Kernenergie wird Deutschland zumindest mittelfristig stärker auf die Braunkohle angewiesen sein als zunächst geplant. Auf diese Weise werden positive Überlappungseffekte möglich. Wenn wir in den kommenden drei bis fünf Jahren schnell vorankommen, können wir schon erste Ausgründungen haben, ohne das auf der anderen Seite Arbeitsplätze im großen Stil weggefallen sind. In meiner Zeit als Wirtschaftsminister in NRW haben wir für das Rheinische Revier die Beschäftigungseffekte in mehreren Szenarien untersuchen lassen. Die Studie zeigt eindeutig, dass per Saldo mehr Arbeitsplätze entstehen als wegfallen.

Was könnte Sachsen vom Strukturwandel im Ruhrgebiet lernen?

In den 1950er Jahren haben 500.000 Menschen im Ruhrgebiet für die Kohle gearbeitet. Das sind unvergleichbare Zahlen zu denen, über die wir heute reden. Eines war ganz wichtig: die Gründung der Ruhruniversitäten in den 1960er Jahren. An einer war der spätere sächsische Ministerpräsident Rektor, nämlich Kurt Biedenkopf. Und er war es auch, der nach der Wiedervereinigung zusammen mit Wissenschaftsminister Hans Joachim Meyer und Finanzminister Georg Milbradt viel für den Ausbau der Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Sachsen geleistet hat. In Nordrhein-Westfalen wurde diese Strategie 2005 bis 2010 fortgeführt, als der komplette Ausstieg aus der Steinkohleförderung beschlossen wurde, weil sie wirtschaftlich keine Zukunft mehr bot. Bis 2018 wurden die Zechen in Etappen geschlossen und aus Landesmitteln vorlaufend vier neue Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Ruhrgebiet neu gegründet. Ich freue mich als ehemaliger Wissenschaftsminister, dass sich alle Standorte besser als geplant entwickelt haben und bereits zahlreiche Gründungen daraus entstanden sind.

Welche Erfahrungen sollte man vermeiden?

Das Ruhrgebiet war geprägt von großen Industriebetrieben, die sich zum Teil schwer taten mit dem Strukturwandel. Die großen Stahlbarone haben zu lange an ihren Betriebsflächen festgehalten und zu spät andere Branchen sich entwickeln lassen. Zum Teil aus Angst, dass ihre Mitarbeiter abgeworben werden. Wichtig ist vorausschauendes Flächenmanagement und gute Qualifizierung. Die Infrastruktur schnell anpassen, Wissenschaftseinrichtungen als starke Treiber ausbauen, das Bildungssystem hochhalten – das sind die Faktoren, die in einander greifen müssen. Und worauf es noch ankommt, ist ein ganz enger Schulterschluss zwischen der Landespolitik, dem Oberbürgermeister, der Rektorin, den Kammerpräsidentinnen und den Chefs der Wirtschafts- förderung und Technologiezentren. Wenn sie eng zusammenarbeiten, funktioniert es auch.

Einen Player haben sie nicht genannt, die Bundesregierung. Der Aufbau eines Zuse-Campus für die IT-Ausbildung in Hoyerswerda ist gescheitert, weil er nicht über Strukturmittel gefördert werden durfte. Muss die Bundesregierung diese Regeln flexibler machen?

Das ist ein guter Punkt. Ein solches Projekt ist auch im Rheinischen Revier geplant und auch dort stößt es nach wie vor an Grenzen des Regelwerkes. Das ist bedauerlich, da dieses Projekt sogar im Bericht der Kohlekommission genannt wird. Der Wunsch der Kohlekommission war es, dass der Bund den Regionen so weit entgegenkommt, indem er die in dem Bericht genannten Projekte berücksichtigt. Man sollte da pragmatisch vorgehen. Dass der Bund einen Strukturwandel fördert mit einem Gesamtvolumen von 40 Milliarden Euro ist ein großer Schritt und sicherlich nicht selbstverständlich. Das sollte man anerkennen. Andererseits unternehmen die Kohleländer und -regionen große Anstrengungen, zu guten Projekten mit nachhaltiger Wirkung zu kommen. Dafür unterziehen sie sich einem gut strukturierten, aber anstrengenden Auswahlprozess. Das sollte der Bund jetzt auch anerkennen und versuchen, sein Regelwerk so schlank und flexibel wie möglich auszugestalten. Es gibt ja das Sprichwort: ‚Wer schnell gibt, gibt doppelt.‘ Wenn die Mittel für gute Projekte möglichst schnell und flexibel bereitgestellt werden könnten, wäre das ein doppelter Beitrag für die Wirksamkeit des Strukturwandels. Zumal wir in allen Revieren Projekte haben, die Deutschland und Europa braucht und voranbringen wird.

Alle Regionen in Deutschland bemühen sich, über Innovationen ihre regionale Wirtschaft fit zu machen für die Zukunft. Dafür gibt es seitens der Bundesregierung diverse Wettbewerbe für Reallabore, Cluster und Experimentierräume. Braucht es spezielle neue Förderinstrumente für Innovationen, um der Lausitz einen Wettbewerbsvorsprung zu verschaffen?

Wir dürfen die gesamtwirtschaftliche Situation nicht aus dem Blick verlieren. Sie ist eine andere als vor zwei oder drei Jahren. Für die Lausitz wie für andere Regionen ist entscheidend, dass tatsächlich investiert wird. Das macht nicht der Staat, das machen private Unternehmen. Dafür gibt es staatliche Förderung. Und es braucht genügend Eigen- und Fremdkapital. Doch gerade beim Fremdkapital wird es schwierig, weil die Banken gegenwärtig verunsichert und deshalb sehr vorsichtig sind. Hier könnten über attraktivere Bürgschaften Brücken gebaut werden. Das ruft natürlich sofort das Beihilferecht der EU-Kommission auf den Plan. Aber wir sind nicht alleine, es gibt noch andere Kohleregionen in Europa, die vom sogenannten Just-Transition-Funds der EU erfasst werden. Für diese Regionen könnten großzügigere Regelungen im Beihilferecht geschaffen werden, damit der Neuanfang schneller Gestalt annimmt. Hilfreich wäre zudem eine Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren für alle Maßnahmen der Infrastrukturentwicklung so wie es jetzt für den Ausbau der Erneuerbaren Energien vorgesehen ist. Denn am Ende überzeugt die Menschen nur, wenn in den geplanten Gewerbegebieten auch mal eine Fabrikhalle gebaut wird.

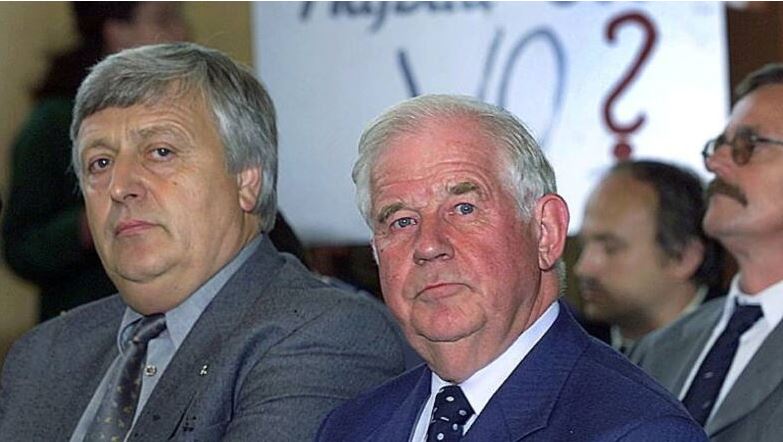

Zur Person:

Die Technische Universität Dresden (TUD) hat Andreas Pinkwart zum 1. März auf die im Rahmen der Exzellenzstrategie neu geschaffene Professur für Innovations- und Technologiemanagement an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften berufen. Pinkwart, 62 Jahre, ist seit Ende der 80-er Jahre wissenschaftlich tätig, seit 1994 als Professor für Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, zunächst an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, seit 1998 an der Universität Siegen. Von 2005 bis 2010 war der FDP-Politiker Minister für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie in Nordrhein-Westfalen und zugleich stellvertretender Ministerpräsident. In seiner Amtszeit wurde das Hochschulfreiheitsgesetz eingeführt. Von 2011 bis 2017 übernahm er das Amt des Rektors an der HHL Leipzig. 2017 kehrte er erneut in die NRW-Landespolitik zurück, diesmal als Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie.